本文來自微信公眾號: 新周刊 ,作者:陳倚,編輯:程遲

每隔一陣子,關于“交家用”的花式討論就會沖上熱搜。

爭論分成幾個層次:有人吵該交多少“月薪三千,該交多少家用?”,有人吵該不該交“不交家用等于不孝嗎?”,還有人吵這筆錢是不是地域特色“難道只有南方人才要交家用?”

而很多網友則一臉懵地發出疑問:到底什么是家用?

家用,顧名思義就是家庭所用的支出,特指子女工作后給父母上交一部分工資,反哺家庭。但這一在華南地區由來已久的家庭習俗,正在年輕一代中受到動搖。

有年輕人自嘲:“發工資第一件事,是給家里‘上供’,還花唄都得靠邊站。”也有人無奈吐槽:“工資一半都給了家里,感覺自己像個租客。”

相關爭議,正從對一種地域性生活默契的討論,變成折射代際關系與文化差異的公共話題——

當許多年輕人面臨的職場狀況和生活壓力,已經與上一代人大不相同,圍繞“家用”的話題,早已超出本地傳統本身:

在家庭結構逐漸變化、個體意識日益增強的當下,我們該如何重新理解親情與邊界、責任與自主、付出與自由之間的關系?

一畢業就“交家用”的年輕人

當父親提出交家用的要求時,小鑫感到錯愕,“以前只在電視上看到過,沒想到一畢業就降臨到自己頭上”。父親坐在餐桌的另一頭:“也不多交,每個月五百塊就可以了。”

同父異母的妹妹和弟弟在一旁默不作聲,小鑫知道,父親需要她做一個“帶頭榜樣”。在這樣傳統的中國家庭里,父母和子女之間,似乎有一個心照不宣的“老規矩”:父母辛苦把孩子養大,孩子成年之后,就要在經濟上和情感上照顧和回報父母。

家用的數額,并沒有固定標準,從幾百到幾千不等。阿晴在2019年本科畢業后,進了一家深圳的互聯網大廠。她被父母要求交的家用或許比絕大多數應屆生都要高,“剛工作的時候每月到手八千左右,要交6000,甚至我爸送我上班,我還要幫他交油費。”

很多年輕人,在互聯網上重新審視這一傳統。

這6000塊,一部分是給待業父親的生活費,剩下的用于還房貸。深圳的房產是父母早年來深圳打拼來的,阿晴的母親原是企業員工,但經歷過一輪裁員后失去了穩定工作。而自阿晴有記憶以來,父親一直沒有過固定的工作。

家在深圳雖然有房產,但阿晴的父母手頭并無多少存款,加上要還貸款,家里的經濟條件一直很緊張。

記得高一時學校組織火箭班(成績最拔尖的班級)去北京游學,當時父母為了掙錢,回湖南經營農場,阿晴寄住在大舅家里。當她開口跟父母講游學這件事,他們先是沉默,隨后問是否可以不去,班上有沒有人不去。

“(我)不想顯得不合群,暴露出家庭不富裕的事實,就哭著鬧著說要去,父母只好又跟大舅商量,讓大舅先出錢。”

在阿晴畢業工作了兩三年后,有次大舅請她去家里吃飯,偷偷把一個賬本遞給她,上面包括她高中生活費在內的各項墊付,大概三萬多塊。“對我爸媽來說不是一筆小錢,即使是現在,他們可能要一次性掏不出”,“相當于我的高中生活費是由未來的我承擔的”。

阿晴稱自己算“親戚朋友孩子里很省心的”,父母在一定程度上相當開明。父親生長在一個相對重男輕女的家庭里,父親又是兄弟姐妹里唯一一個沒有兒子的,但他從來認為女孩不比男孩差。

從小父親就教育她“不要做家庭主婦,要學會獨立”。父母也從不逼她上補習班,尊重她的意見,如吃什么雪糕、買什么衣服、學什么樂器,都在培養她自己做決定。在阿晴看來,“爸媽并不壞,只是沒錢。”

關于家用話題的地域討論。

剛開始交家用的時候,阿晴和父母兩三個月就會吵一次架,“手里錢太少了,但是他們還在不斷問我要錢,我爸說‘吃穿住在家里,公司包三餐,他接送,日用品一起買,只需買衣物化妝品,1000多不夠嗎?”時至今日,阿晴還能回想起父親撂狠話的場景、神情和語氣:

“就當是我借你的。”

“錢給了就是給了,哪有孩子借錢給父母的說法”,阿晴從沒想過交出去的錢還能回來,也沒有想過要搬出去住,“如果拿錢搬出去住,相當于和父母撕破臉皮,但又還沒到這種程度”。

直到工作半年后,工作漲薪加上年終獎,她的手頭才寬松了一些,也不和父母吵架了。“父母從小教育我,每個家庭都有自己的生活水平,如果羨慕別人擁有什么,那就自己想辦法提高收入。”

阿晴的父親是廣東人,母親是湖南人,各有五個兄弟姐妹。在阿晴的祖父母與外祖父母在世時,她的父母一直延續著向上一輩“交家用”的傳統。

這一行為,恰如社會學家費孝通所闡釋的“差序格局”,在這種以血緣和親緣為核心,像漣漪一般向外推展開來的傳統社會關系結構中,阿晴父母是各自家族波紋中的一環,通過“交家用”的方式向上一環的父母履行經濟責任。

在阿晴大學畢業前,父母就和她商量,說需要她搭把手還貸款,只是沒提具體金額。對阿晴的父母來說,交家用是一種家族傳承,“代表你是這個家里的一份子,能幫家里緩解一些壓力”。

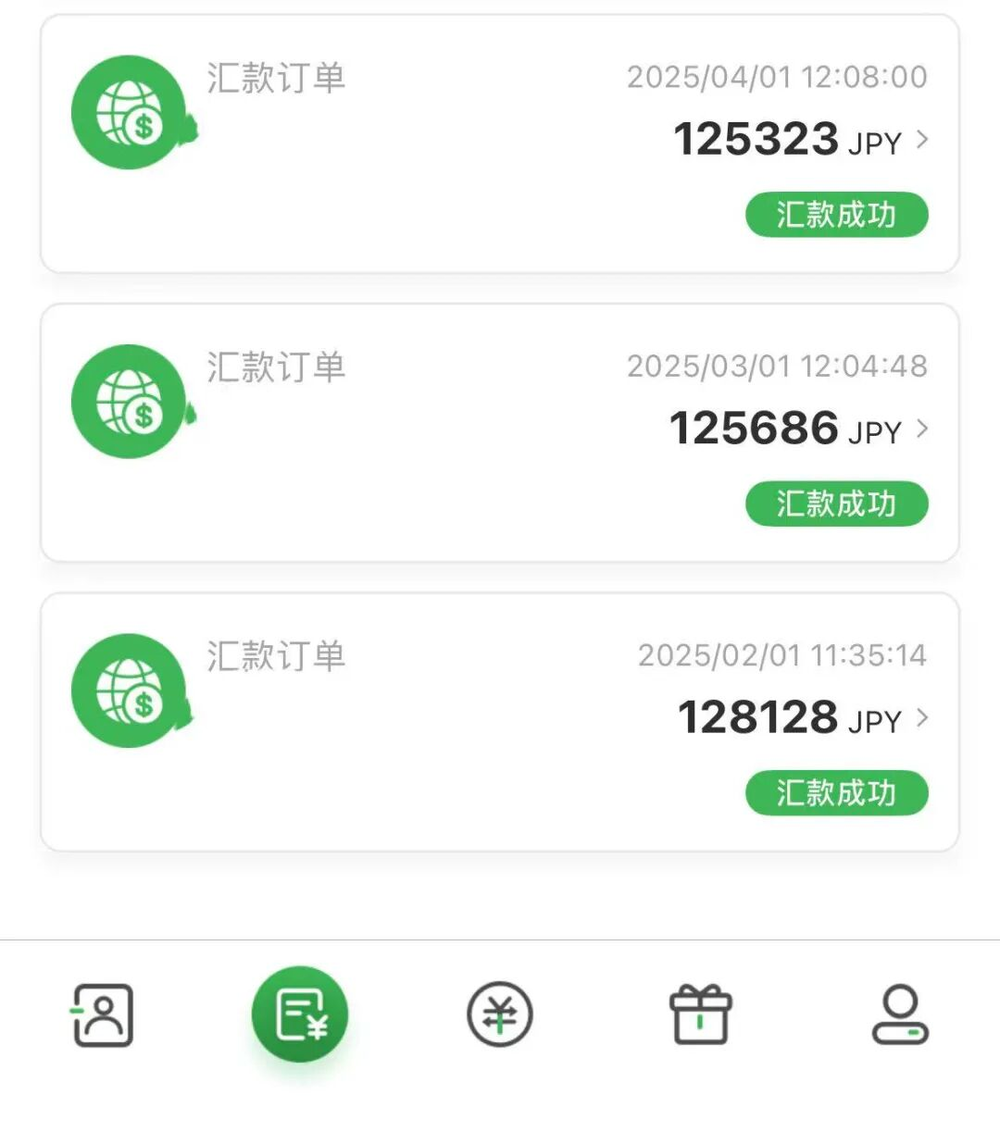

2023年,受公司裁員和疫情影響,阿晴跳槽去了另一家大廠工作。“他們不知道我具體到手多少。準確來說,家用不是根據我的工資定的,而是他們一直需要這個數。我工作六七年,薪資一直在漲,但他們從沒多要,到現在還是每月6000。”

日元當時匯率比較高,所以阿晴就用日元直接匯款回國內了,還能抵日本的撫養稅(圖/受訪者供圖)

到今年為止,她已經交了6年家用,加上給家里買車,累積起來差不多有五六十萬。

阿晴給家里的轉賬記錄 (圖/受訪者供圖)

愛,家用和家

簡單來說,“家用”就是“家庭用度”,而“交家用”這一具體說法,則特指成年子女將部分收入定期、定額上交父母或家庭管理者的行為。作為一個在民間流傳已久的口頭用語,它最為盛行于華南地區,尤其在城市之外的鄉土社會盛行。

它不僅是經濟上的支持,更被視為子女成年后對家庭責任的履行與情感的回饋,凝結著深厚的家族觀念與傳統倫理。在其他地域,可能沒有專屬詞匯,但類似“寄錢回家”“給生活費”等表達,所包含的“經濟反哺”行為內核是相通的。

然而,對于部分成長于個體意識更強時代的年輕人而言,“交”這個動作本身隱含了對家長權威的單向服從,似乎削弱了家庭親情的溫情,缺乏幾分意愿上的尊重,違背了他們所追求的主體性和獨立性。

因此,“交家用”在一些更年輕一代子女眼中,被視為經濟獨立的障礙、父母權力的過度延伸,甚至是一種缺乏必要性的“隱形負擔”,尤其當父母并不真正需要這筆錢時。

小鑫的家里經濟條件還不錯,“算得上中產”,父母是早年從四川來東莞做生意的。她大學時一個月生活費兩三千。當父親召集全家人通知她交家用時,她想反駁但忍住了,“我既沒有資金,也沒有能力立刻逃離,就只能先遵守他們的規則。

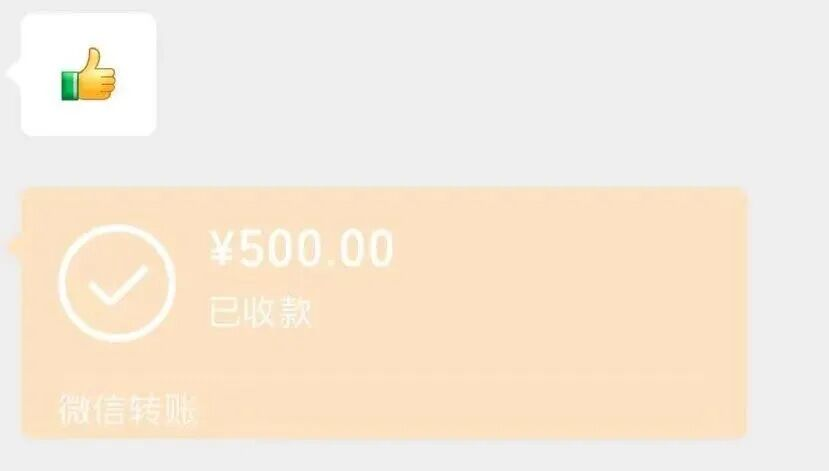

”第一次發工資交家用時,“很不舒服,但是沒辦法,后來我就開始安慰自己,就當是買自由”。

小鑫每月交五百的家用(圖/受訪者供圖)

對她而言,家用是一筆換取個人空間和內心安寧的“贖金”。扣除房租和上交的家用,每月雖然只剩2000元可支配收入,但如果住家里就得上交1000元且失去自由,因此她選擇搬出來住。

小鑫直言自己在家時精神高度緊張,會通過停車聲判斷他們是否回來,害怕和他們共處一室。就連吃飯,也是她獨自在房間里用餐。現在不在一個屋檐下了,小鑫反而感覺自在,“我不主動找他們,他們也不會主動找我。”

對于從小住校的小鑫來說,她像是這個家里的“局外人”,父母的關注重心始終在弟弟妹妹身上,“家里人平時很少溝通,除非發生了什么事情”。直到去成都上大學,物理距離才帶來了精神上的喘息。那段離家的時光,讓她呼吸到了自由的空氣。

大二寒假,小鑫撿了只流浪貓,擔心家里人照顧不好,擔心小貓抓壞家具會讓他們不高興。她將貓完全養在自己的房間里。這只貓和她一樣,幾乎不與同屋檐下的家人打照面。

“以前我家養過一只橘貓,籠養的,脾氣很不好,還會攻擊人,后來我們搬家后就散養了,洗漱和食物都在外面解決。有一天,它走了,再也沒有回來。”大學撿到這只貓后,小鑫就想著一定要讓它生活得特別好,在自己身邊好好長大,就像是重新養育了一遍小時候的自己。

各自的課題

小顯找到第一份工作后,母親很快便問起她的工資,并委婉提出“可以給媽媽攢點生活費”,沒有具體說交多少。小顯裝沒聽懂,轉移了話題。工作了一陣子后,母親暗示過家里有一套房子的貸款沒還完,每個月一兩千,小顯提到自己還在還研究生的助學貸款,此后母親也再也沒有提過交錢的事了。

父母早年離婚,母親已經退休,有退休金和農家樂分紅,經濟上不需要小顯支持。在小顯看來,“如果我畢業后住在家中,負擔一部分伙食或水電費是合理的。但我一個人在外租房生活,并沒有必要再額外給家里交錢。”

真正引發兩人激烈沖突的,是小顯決定換城市工作。

由于畢業第一份工作壓力大、經常加班、大小周,她感到難以承受,打算辭職前往男友讀博的武漢發展。電話里,母親哭著說:“不然我生你干嘛”小顯也哭著反問:“那誰來考慮我?”她完全理解母親話語背后的傳統觀念:“既希望子女獨立,又不愿他們走得太遠。廣東文化很務實,很看重‘有用’,有一句很經典的話叫‘生你不如生塊叉燒,叉燒還能吃’。”

那次爭吵后,母親整夜失眠,狀態很差。小顯看在眼里,覺得必須打開這個心結,就建議母親和一位從事心理咨詢的親戚談談。心理醫生對母親說:“你供女兒讀這么多書,就是希望她能做出比你更好的決定,如果你不支持她的決定,其實就等于否定自己過去的付出。”在和心理咨詢師聊過之后,小顯母親開始逐漸接受并支持小顯的選擇。

當下,越來越多的年輕人正在學習承擔自己的人生課題,勇敢握緊自己的主動權。與此同時,他們也期待父母能逐漸收回過度關切的目光,將重心回歸到自身的生活之中。

自那次咨詢以后,退休前開過診所的的母親開始主動閱讀心理學書籍,像《為何家會傷人》。小顯和母親的關系也回歸到從前的狀態,母親在老家種種花,打打麻將,養貓貓狗狗,平時給她轉點補貼。小顯也會在母親節,母親生日的時候也會送點禮物或者轉個520,母親會開心地說“謝謝寶寶”或者用客家話講“阿妹,我好掛住你啊。”

小顯身邊需要交家用的朋友不多,只有個表哥畢業后在家打游戲不工作,家人讓他交家用來促使他獨立。“我覺得這種情況合理,但像我這樣在外工作的,交家用就不是必須的。”

同樣,在阿晴認識的同齡人和同事中,也沒有人交家用。“我爸從小教育我不要跟別人比較,所以別人交不交對我沒有什么影響”。但當阿晴開始重新審視過去的家庭決策時,她認為交家用不是一個明智的選擇。

對于讀市場營銷并從事出海業務的她來說,“在目前的政治經濟形勢下,即便我能還上家里的貸款,也不劃算,房子會貶值,但流動資金可以用來理財增值。”

她也認為,“父母的課題應該自己解決,他們要完成財富積累。孩子剛工作攢不了多少錢,也要完成自己的積累。我家情況特殊,我因心軟和父母付出而扛壓力,但現在想開了。家用是孩子自愿出力緩解家庭壓力或討父母歡心,而不是強制性的義務。”

今年,阿晴與父母進行了一次正式對話,明確表示:“房子我不要了,爸媽想怎么處置都可以,到明年年底我不打算再出這六千了,如果他們想回老家養老,那完全可以把房子賣掉,過一個非常富裕的余生”。

父母聽完阿晴的話,沉默了很久后才說行,先走著看。但事情發展是否真的能如阿晴所愿,阿晴心里也沒譜。

在阿晴看來,理想的家庭關系應有清晰的情感邊界:“我和爸媽的關系是不太近也不遠。家庭大事有商有量,父母下決定前會問我意見。我有大事也不瞞他們。情感上雖然不近,但家庭義務上有共識,我每年會給他們買體檢套餐、付重疾保險,讓對象常去家里吃飯。”

她感慨自己的父母不過是“非常非常普通的人,積累一點小資產,磕磕絆絆生活到了現在,把能做的事情都做了,盡最大努力給了我。”有時候加班到深夜,阿晴的母親會給她留一盞燈,到家后問她餓不餓,進廚房煮宵夜,等她吃完把碗洗了再去睡覺。“我在家里完全不用做家務,冰箱里都是我喜歡吃的東西。”

家庭,作為社會的基本單元,復雜得像一團難解的毛線。而“家用”,不過是從中抽出的一根線頭。輕輕一拉,便會帶出代際之間關于愛與控制、付出與期待、責任與主體性的漫長博弈。事實上,一個家庭是否要求子女“交家用”映照出的是兩代人在不同時代下形成的的價值觀與生存哲學。

因此,問題的關鍵或許并不在于“交不交錢”,而在于父母和孩子,能否學會尊重彼此作為獨立個體的邊界與選擇。這也意味著,子女與父母之間,或許從來不存在一勞永逸的“解決方案”。

代際關系的本質,更像是一場持續進行的對話與磨合,其中有理解,也有委屈;有失望,也有溫情。每個人都渴望被看見,也在學習如何看見對方;都在尋求尊重,也在練習如何真誠地給予尊重。